Что достаточно знать об Ильфе и Петрове-1

Что достаточно знать об Ильфе и Петрове-1

Версия о том, что романы Ильфа и Петрова на самом деле написал Булгаков, обсуждается довольно широко. В основном речь идёт о текстологическом анализе, и аргументы приводятся очень весомые. По сути, возразить на них нельзя. Однако дело продвигается туго. По двум причинам. Во-первых, уровень отечественной гуманитарной культуры, - вообще крайне низкий, - в области литературоведения равен нулю. А во-вторых, тему обсуждают новиопы, то есть иностранцы, слабо разбирающиеся в реалиях русской истории и русской цивилизации. Горизонт их интеллектуального кругозора - это 40-е годы 20 века, то есть начинается там, где заканчивается творчество Булгакова. Эпоху 20-30-х годов они понимают КРАЙНЕ фрагментарно, а о том, что было до 1917 года, имеют самые фантастические представления («Николай Кровавый», «Распутин», «погромы»).

Ввиду неразработанности темы, решил сделать обширное отступление и посвятить отдельный материал Ильфу и Петрову – не их творчеству, а тому, почему эти люди НЕ МОГЛИ написать «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». Я считаю, что текст об этих НЕПИСАТЕЛЯХ вполне органично войдёт и в общий цикл статей о русской литературе. Ибо всё очень характерно и типично. Символ.

I

Считается, что Ильф и Петров были «литературным тандемом». Но соавторство в писательстве вещь КРАЙНЕ редкая. Работа автора дело глубоко индивидуальное, даже говорение под руку осложняет работу в разы – при том, что в советах и поправках может быть резон. А уж чтобы писать вместе, это надо быть сиамскими близнецами. Такими близнецами и были братья Гонкуры или братья Стругацкие. Чувствуете: БРАТЬЯ. Вместе выросшие, похожие друг на друга, понимающие друг друга с полуслова.

Ильф и Петров были мало знакомы, всю жизнь называли друг друга на «вы». Через два года после смерти Ильфа Петров жаловался:

«Ужасно, что я совершенно не помню характера ильфовской фразы, его голоса, манеры разговаривать. Я не могу вспомнить, как и где мы познакомились. Самый момент знакомства совершенно исчез из моей памяти. Я вижу его лицо, но не могу услышать его голоса».

Ещё серьёзнее, что ни Ильф, ни Петров никогда не могли толком рассказать, как они работают. Хотя бы в самых общих чертах. А ведь это писатели, то есть профессиональные рассказчики. Тема интересная, ничего криминального в ней нет. Почему бы не рассказать?

То, что тандем всё-таки рассказал, представляет собой голое постулирование нескольких тезисов.

Тезис первый: Над рукописью работали всегда вместе, прямо вот сидели вместе за одним столом и писали:

«Что касается метода нашей работы, то он один. Что бы мы ни писали - роман, фельетон, пьесу или деловое письмо, мы всё это пишем вместе, не отходя друг от друга, за одним столом. Вместе ищется тема, совместными усилиями облекается она в сюжетную форму, все наблюдения, мысли и литературные украшения тщательно выбираются из общего котла, и вместе пишется каждая фраза, каждое слово».

Замечу, что Ильф и Петров жили, разумеется, в разных квартирах, а в рабочее время если и находились в одном помещении, то каждый на своем месте, и писали они там не гениальные романы, а выполняли текущую журналистскую работу. По их словам, «Двенадцать стульев» они писали поздно вечером в редакции газеты «Гудок», где работали. Это ещё как-то тянет на работу за одним столом – правда непонятно, а когда они тогда спали. Петров жаловался, что ему очень хотелось спать, и он даже засыпал над рукописью, но как проблема сна решалась, остается загадкой. Домой соавторы возвращались в три часа ночи, на следующий день шли на службу.

«Вечера в пустой редакции. Совершенно не понимали, что выйдет из нашей работы. Иногда я засыпал с пером в руке. Просыпался от ужаса - передо мною были на бумаге несколько огромных кривых букв. Такие, наверно, писал чеховский Ванька, когда сочинял письмо «на деревню дедушке». Ильф расхаживал по узкой комнате четвертой полосы. Иногда мы писали в профотделе».

Тезис второй: Работа проходила в постоянных изматывающих спорах, каждый фрагмент переписывался по нескольку раз:

Ильф: Как мы пишем вдвоём? Вот как мы пишем вдвоём: «Был летний (зимний) день (вечер), когда молодой (уже немолодой) человек (-ая девушка) в светлой (тёмной) фетровой шляпе (шляпке) проходил (проезжала) по шумной (тихой) Мясницкой улице (Большой Ордынке)». Всё-таки договориться можно».

Петров: «Каждый шаг работы подвергался взаимной критике, критике довольно придирчивой, но зато нелицемерной, не допускающей компромиссов и приятельских одолжений… Я требовал, чтобы Ильф во время работы не ходил. Когда он писал - он тоже требовал. Нас мучило требование равенства во всём. Один делает. Значит, и другой должен делать».

Знакомый Ильфа и Петрова родовитый новиоп «Ардов» так вспоминал об их работе:

«Каждый из соавторов имел неограниченное право вето: ни одно слово, ни одна фраза (не говоря уже о сюжетном ходе или об именах и характерах персонажей) не могли быть написаны, пока оба не согласятся с этим куском текста, с этой фразой, с этим словом. Часто такие разногласия вызывали яростные ссоры и крики».

Тезис третий: Как видно по последней фразе предыдущей цитаты, работалось соавторам трудно, больно, горько.

«Мы всегда мучились перед тем, как написать книгу, во время ее написания и даже через неделю после её окончания».

«Нам было очень трудно писать. Мы работали в газете и в юмористических журналах очень добросовестно. Мы знали с детства, что такое труд. Но никогда не представляли себе, как трудно писать роман. Если бы я не боялся показаться банальным, я сказал бы, что мы писали кровью.

Мы уходили из редакции в два или три часа ночи, ошеломлённые, почти задохшиеся от папиросного дыма. Мы возвращались домой по мокрым и пустым московским переулкам, освещенным зеленоватыми газовыми фонарями, не в состоянии произнести ни слова».

Замечу, что и «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» были написаны очень быстро. «Двенадцать стульев» за несколько месяцев, включая беловую правку и переписывание, причём первая часть была написана за один месяц (с полного нуля, на заданную тему, и людьми, которые до этого никогда не писали романов и никогда не работали вместе). Текст романов крайне сложный, с массой второстепенных персонажей, неоднозначных сюжетных ходов и с колоссальным количеством аллюзий и реминисценций.

То, с какой скоростью были написаны вещи, это рекордный предел для одного человека – которому не надо самого себя уговаривать на исправления и самому себе объяснять сюжетные находки. И это профессионал, которому не надо мучиться, так как для настоящего писателя писать - это удовольствие. Писатели мучаются, когда им мешают писать, или когда в процесс творчества вмешиваются обстоятельства, привнесённые извне (сроки, диктат чужой воли, бубнение под руку, тяжёлая болезнь).

Но и в случае профессионала подобная скорость невероятна. Это человек должен был предварительно долго думать и писать в уме.

Ну, хорошо. Как работали Ильф и Петров вместе (да ещё с такой колоссальной скоростью) непонятно. А как по отдельности? По отдельности оказывается тоже никак. Петров следующим образом описывает раздельную работу над «Одноэтажной Америкой»:

«Привычка думать и писать вместе была так велика, что, приступая к сочинению нашей последней книги - «Одноэтажной Америки», которую мы писали порознь, по главам, мы очень мучились… мы разъехались по домам, распределив, кто какую главу будет писать. Мы решили встретиться через месяц с громадными рукописями.

Помню, что я просидел за пустым листом бумаги целый день и целую ночь и потом опять целый день - и не мог сочинить ни строчки… В отчаянии я поехал к Ильфу… Ильф очень мне обрадовался, даже как-то неестественно бурно обрадовался... - Знаете, Женя, - сказал он, - у меня ничего не получается».

И далее описывается, что соавторы всё-таки стали писать главы отдельно, но, о чудо, они были написаны так похоже, что даже близкие друзья не могли определить где Ильф, а где Петров. Причём порознь им стало работать гораздо легче.

То есть «мы ничего не могли написать по отдельности, поэтому написали по отдельности, но написав по отдельности, написали точно так, как будто написали вместе».

Спрашивается, а зачем тогда мучились десять лет? История возникновения тандема описывается так:

«- Есть отличная тема, - сказал Катаев, - стулья. Представьте себе, в одном из стульев запрятаны деньги. Их надо найти. Чем не авантюрный роман? Есть еще темки... А? Соглашайтесь. Серьёзно. Один роман пусть пишет Илья, а другой - Женя… Мы с Ильфом вышли из комнаты и стали прогуливаться по длиннейшему коридору редакции.

- Ну что, будем писать? - спросил я.

- Что ж, можно попробовать, - ответил Ильф.

- Давайте так, - сказал я, - начнём сразу. Вы - один роман, а я - другой. А сначала сделаем планы для обоих романов.

Ильф подумал.

- А может быть, будем писать вместе?

- Как это?

- Ну, просто вместе будем писать один роман. Мне понравилось про эти стулья…

- Как это вместе? По главам, что ли?

- Да нет, - сказал Ильф, - попробуем писать вместе, одновременно каждую строчку вместе. Понимаете? Один будет писать, другой в это время будет сидеть рядом. В общем, сочинять вместе».

Так наши советские гонкуры случайно стали работать вместе, причём сразу над романом. И, как мы помним, тут же начали мучиться друг об друга – долгие годы.

Общее впечатление от подобных нескладушек такое: оба «писателя» - редкостные лентяи. Как лентяям положено, они всячески упирают на крайнюю трудоёмкость выполняемой ими работы, и при этом постоянно подчёркивают, что чудовищные усилия, ложащиеся на их плечи, распределяются равномерно.

Брат Евгения Петрова Валентин Катаев вспоминал слова Ильфа:

«- Валюн! Ваш брат меня мучит. Он требует, чтобы я работал. А я не хочу работать. Понимаете? Я не хочу работать. Я хочу гулять, а не работать».

По темпераменту Ильф был похож на эстонца, которого живчик Петров постоянно втягивал во всякого рода проекты и прожекты. Может быть, сам Петров был трудоголиком? Был. Но не трудо-, а алко-. Жена Катаева (который тоже пил много, но «пей, пей, да дело разумей»), вспоминала:

«Я никогда не видела такой привязанности между братьями, как у Вали с Женей. Собственно, Валя и заставил брата писать. Каждое утро он начинал со звонка ему – Женя вставал поздно, принимался ругаться, что его разбудили… «Ладно, ругайся дальше», – говорил Валя и вешал трубку».

То есть лежебока Ильф уставал от лежебоки Петрова. «Труженики».

II

В установлении авторства знаменитых романов могли бы сильно помочь рукописи, однако черновиков «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка» НЕТ. (Нет, разумеется, и переписки по поводу совместной работы.)

Вообще авторы довольно трепетно относятся к своим рукописным текстам, причём к черновым – трепетнее, чем к беловым. Там могут быть интересные фрагменты, которые можно использовать в дальнейшем, иногда важно проследить развитие той или иной темы. В ряде случаев рукописи важны как своеобразный дневник – на полях могут ставиться даты. И конечно рукописи играют особую роль при совместной работе – всегда можно отмотать пленку и выяснить, кто что писал и что предлагал.

Ничего этого ни в случае «Двенадцати стульев», ни в случае «Золотого телёнка» нет.

Есть беловая рукопись «Двенадцати стульев», написанная одной рукой (Петрова) и две машинописные копии с неё с редакторской правкой. Это ноль.

От «Телёнка» остались какие-то рожки да ножки – несколько разрозненных клочков, а также беловая первая часть (написанная якобы даже не за месяц, а за три недели (!)) и другой вариант конца, не пропущенного крепчающей цензурой. Это почти ноль.

Стоит заметить, что выше я не упомянул ещё одну причину сохранности черновиков. Автор всегда озабочен доказательством своего авторства. Черновик - это верифицирующий документ.

В значительной степени с этой же целью устраиваются чтения неопубликованных отрывков. Такие чтения обставляются с большой торжественностью, туда приглашаются друзья - литераторы и потенциальные издатели. Среди коллег Ильфа и Петрова (Катаев, Булгаков, Олеша и т.д.) это была стандартная практика. Ильф и Петров часто присутствовали на таких чтениях – но сами свои романы не читали.

III

Теперь поговорим о каждом из авторов в отдельности.

Евгений «Петров», в миру Катаев, как уже говорилось выше, был братом талантливого писателя Валентина Катаева. Братья родились и выросли в Одессе, в культурной семье. Но Катаев родился в январе 1897 года, а Петров в декабре 1902. Это огромная разница. Петров не успел получить нормального среднего образования и на всю жизнь остался советским человеком. После революции, он работал в одесском уголовном розыске, а в 1923 году приехал в Москву и устроился работать надзирателем в Бутырскую тюрьму. Писать он не умел.

Катаев описывает в мемуарах, как он насильно заставил брата написать первый очерк:

«- Сколько страниц? - спросил Женя бесстрастно.

- Шесть, - сказал я, подумав.

Он сел за мой письменный столик между двух окон, придвинул к себе бумагу, окунул перо в чернильницу и стал писать - не быстро, но и не медленно, как автомат, ни на минуту не отрываясь от писания, с яростно-неподвижным лицом, на котором я без труда прочел покорность и отвращение.

Примерно через час, не сделав ни одной помарки и ни разу не передохнув, он исписал от начала до конца ровно шесть страниц и, не глядя на меня, подал свою рукопись через плечо.

- Подавись! - тихо сказал он.

У него оказался чёткий, красивый, мелкий почерк, унаследованный от папы. Я пробежал написанные им шесть страниц и с удивлением понял, что он совсем недурно владеет пером. Получился отличный очерк, полный юмора и наблюдательности».

Получив за очерк гонорар, равный полуторамесячной зарплате в тюрьме, Петров решил стать журналистом.

Верится в такую фантастику с трудом. А вот если «написать очерк» заменить на «переписать», всё становится на свои места. Катаев, как он это уже делал не раз, заказал халтуру у кого-то из друзей-газетчиков. (Скорее всего, из знаменитого «Гудка» - о нём в следующем булгаковском материале.). Заплатил за неё 50% гонорара, а остальное положил себе брату в карман, И ещё оставшиеся 50% доплатил Жене от себя (в мемуарах он пишет, что договорился, чтобы заплатили побольше в журнале, но это навряд ли).

Подобной халтуре гудковцы радовались как манне небесной. Их заработок был ограничен лимитом публикаций, а написать публикуемую в тогдашних газетах нелепую ерунду для профессионала было делом получаса, если не десяти минут. В авторстве конкретного проходного «материала» никто не был заинтересован, был важен общий престиж журналиста среди «своих».

Разумеется, Петров со временем стал что-то писать сам, ибо он был почти образованным человеком, а по складу своего характера ещё и весёлым - общительным. Переимчивым. Он быстро набрался журналистских словечек и анекдотов, обучился незамысловатой газетной технике. К тому же у него была могучая поддержка в лице брата.

Но писать он не любил. Не было такой потребности. Всё что вышло из-под его пера - это на 50% халтура других людей. Без учёта Ильфа. А то, что вышло в соавторстве с Ильфом, на 90% Ильф.

Юрий Олеша был хорошим писателем и коренным «гудковцем», знающим и Катаева, и Ильфа, и Петрова как облупленных. После смерти Ильфа он написал о нём воспоминания, приведя отрывок из «Одноэтажной Америки», характеризующий ильфовский стиль. Однако этот отрывок принадлежал Евгению Петрову. Ошибиться Олеша не мог – они длительное время жили с Ильфом в одной комнате, и он был человеком с безукоризненным литературным чутьём.

То есть всю «Одноэтажную Америку» (книгу посредственную, но в качестве очерков путешественника читабельную) написал Ильф, а половину глав переписал своим почерком Петров. Понятно и разделение труда: Петров выбил поездку, в которой, кроме всего прочего, Ильф повидался со своими американскими родственниками, а Ильф в качестве платы сделал Петрова соавтором книги. С точки зрения советских реалий – всё по-честному.

Точно так же Ильф писал для Петрова многочисленные доклады на писательских заседаниях и конференциях. Читал их всегда Петров, правда, всегда подчёркивая, что доклад читается и от имени Ильфа. Если вдуматься, написание совместного ДОКЛАДА - это верх нелепости. Значит один из «докладующих» не может ничего. Становится понятно, почему Ильф ныл Катаеву «убери от меня своего братца».

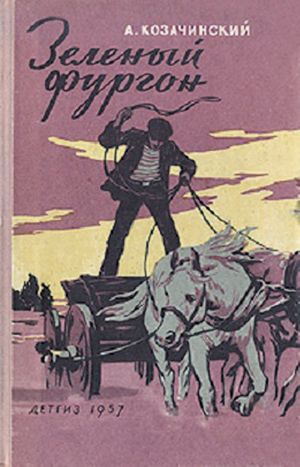

Любопытно, что у Петрова был двойник: Александр Козачинский. Козачинский учился с Петровым в одном классе, после революции работал с ним в уголовном розыске. Дальше начинается «гусары не смеяться». Козачинский дезертирует из милиции и становится главой банды. Девятнадцатилетний атаман командует двадцатью пятью головорезами, которые наводят ужас на Одесскую губернию. В 1922 году Козачинский попадает в засаду, во время погони с перестрелкой узнаёт в инспекторе угрозыска «друга Женю» и ему сдаётся. Козачинского приговаривают к смерти, но потом отпускают (я сказал – не смеяться!), и он уезжает в Москву. И… (угадайте с трёх раз) устраивается журналистом в «Гудок», где работает вместе с Петровым.

До сих пор рассказанная гиштория считается непреложным фактом и украшает собой множество литературоведческих работ и энциклопедических статей.

Но я не об этом. В 1938 году (то есть сразу после смерти Ильфа) Петров обращается к Козачинскому с предложением написать (единолично) повесть о совместных похождениях в Одессе 20-х. Козачинский долго отказывается, но Петров настаивает, повесть публикуется и становится бестселлером.

При этом Козачинский не писатель, он журналист. Писатель тут, причём знаменитый, Петров. Который пишет отменно замечательно и без умершего напарника (его рассказ об «Одноэтажной Америке»). И вот ПИСАТЕЛЬ уговаривает НЕПИСАТЕЛЯ написать о себе повесть. Это как?

В своих знаменитых мемуарах («Алмазный мой венец») старый Катаев решил «рассказать правду о людях», пускай и замаскированную по цензурным и этическим соображениям. Поэтому к затверженным легендам о «братике» («как начал писать», «как появились «Двенадцать стульев»»), он добавил такую «зарисовку с натуры»: «Брат оказался мальчиком сообразительным и старательным… он сдал казённый наган в Московское управление уголовного розыска, отлично оделся, немного пополнел, брился и стригся в парикмахерской с одеколоном, завёл несколько приятных знакомств, нашёл себе отдельную комнату, и однажды рано утром я встретил его на Большой Дмитровке:

… он, видимо, возвращался после ночных похождений. Тогда ещё не вывелись извозчики, и он ехал в открытом экипаже на дутиках - то есть на дутых резиновых шинах, - модно одетый молодой человек, жгучий брюнет с косым пробором, со следами бессонной ночи на красивом добродушном лице, со скользящей мечтательной улыбкой и слипающимися счастливыми глазами.

Кажется, он спросонья мурлыкал про себя что-то из своих любимых опер, а к пуговице его пиджака был привязан на длинной нитке красный воздушный шарик, сопровождавший его как ангел-хранитель и ярко блестевший на утреннем московском солнышке.

Меня он не заметил».

Помашем ручкой дурачку с воздушным шариком и перейдём ко второму фигуранту. О нём в следующем материале.