ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ПУШКИНЕ - 5

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ПУШКИНЕ - 5

Дмитрий Галковский

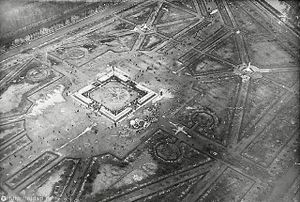

Картина Григория Чернецова «Парад на Марсовом поле». Эту гигантскую картину, где с фотографической точностью нарисованы сотни известных людей, демонстративно не замечают почти двести лет, потому что её полное название «Парад и молебствие по случаю окончания военных действий в Царстве Польском 6 октября 1831 года». Выделен фрагмент, где изображён Пушкин.

XI

Пушкин очень хорошо чувствовал, что от него ожидают, и легко вписывался в эти ожидания: и ожидания конкретных людей, и ожидания эпохи. В этом смысле он был совершенно адекватным человеком, и даже человеком расчётливым, «деловым».

Главная проблема заключалась в том, что он не принимал в расчёт, насколько требуемое поведение сообразно его природным склонностям и задаткам. Решая любые художественные задачи, он также пытался произвольным волевым усилием решить задачи трансформации своего характера и образа жизни, что было невозможно.

К этому добавлялось стремление нагружать себя некими выдуманными правилами, идущими вразрез с природным складом души или усугублявшими его недостатки.

Вяземский вспоминал:

«При всем добросердечии своём Пушкин был довольно злопамятен, и не столько по врождённому свойству и увлечению, сколько по расчёту; он, так сказать, вменял себе в обязанность, поставил себе за правило помнить зло и не отпускать должникам своим. Кто был в долгу у него, или кого почитал он, что в долгу, тот, рано или поздно, расплачивался с ним, волею или неволею. Для подмоги памяти своей он держался в этом отношении бухгалтерского порядка: он вёл письменный счёт своим должникам настоящим или предполагаемым; он выжидал только случая, когда удобнее взыскать недоимку. Он не спешил взысканием, но отметка «должен» не стиралась с имени. Это буквально было так. На лоскутках бумаги были записаны у него некоторые имена, ожидавшие очереди своей; иногда были уже заранее заготовлены про них отметки, как и когда взыскать долг, значившийся за тем или другим… Но если Пушкин и был злопамятен, то разве мимоходом и беглым почерком пера напишет он эпиграмму, внесёт кого-нибудь в свой «Евгений Онегин» или в послание, и дело кончено... В действиях, в поступках его не было и тени злопамятства, он никому не желал повредить».

Трудно представить более неудачный тип поведения. Резкий быстрый ответ смягчался бы уже тем, что жертва понимала бы, за что её «обслужили». Головное шизоидное наказание, растянутое на месяцы и годы, оставляло впечатление безумия и злобной несправедливости. Зачастую своё наказание жертвы получали, успев перейти в другую фазу и став для поэта выгодными знакомыми и даже приятелями.

Для самого Пушкина его эпиграммы были шалостью, он до конца не понимал, как глубоко и тяжело они могут ранить людей. Их запоминали, передавали друг другу, и через неделю весь город хохотал над несчастным. Пушкинское бон мо оборачивалось тавром, выжигаемом на лбу бедняги. Смерть жертвы не меняла ничего, мщение продолжалось и после смерти.

Даже корректные и изящные эпиграммы Пушкина были очень обидны, ибо били не в бровь, а в глаз, и безукоризненной формой оставляли впечатление истины в последней инстанции. Бедный Карамзин заплакал, когда получил от своего 18-летнего любимца вот такую квалификацию «Истории государства российского»:

«В его «Истории» изящность, простота

Доказывают нам, без всякого пристрастья,

Необходимость самовластья

И прелести кнута».

Это изящный, простой и беспристрастный щелчок кнута по глазам 50-летнего добряка.

Но часто эпиграммы Пушкина были, к тому же, неимоверно грубы (что делало их ещё смешнее).

«В Академии наук

Заседает князь Дундук.

Говорят, не подобает

Дундуку такая честь;

Почему ж он заседает?

Потому что жопа есть».

Это эпиграмма на вице-президента академии наук князя Дондукова-Корсакова. «Дундук» в русском языке означает «восточный дурак». Своим назначением Дондуков-Корсаков был обязан протекции министра просвещения Уварова, известного своими гомосексуальными наклонностями.

Сила пушкинского слова такова, что до сих пор считается непреложной истиной, что бедный князь был глупым как пробка мужеложцем и хамом. На самом деле у Дондукова было десять человек детей, это был неглупый, вежливый и трудолюбивый человек. Узнав об эпиграмме, он не обиделся, а наоборот сделал много хорошего для пушкинского журнала.

Попав однажды в Академию Наук и смотря на Дондукова, Пушкин толкал своего приятеля в бок: «Ведь сидит довольный и весёлый, а ведь сидит-то на моей эпиграмме! ничего, не больно, не вертится!» Вертелся тут Пушкин.

И Дондуков, и Уваров, и Пушкин были людьми одного круга. Пушкин учился в лицее с братом Дондукова, а Уваров был членом «Арзамаса». Зачем он грубо оскорбил этих людей, непонятно. Ему ПОКАЗАЛОСЬ, что Дондуков СПЕЦИАЛЬНО чинит цензурные препоны его стихам, а Уваров СПЕЦИАЛЬНО критикует его «Историю пугачёвского бунта» (вещь провальную). Эту мальчишескую выходку Пушкин сделал, имея 35 лет от роду и будучи отцом семейства.

Подобные выходки (постоянные) делали Пушкина невыносимым, хотя он был мастером светской беседы и переписки, умел льстить и ловко обходить неудобные вопросы. Пушкин практически никогда не критиковал произведения своих друзей и безбожно изворачивался и врал, если каким-то образом его к этому вынуждали. Все знают фразу Пушкина о том, что «поэзия должна быть глуповата», но она адресована Вяземскому в таком контексте:

«Твои стихи … слишком умны. - А поэзия, прости господи, должна быть глуповата… Напиши же мне что-нибудь, моя радость. Я без твоих писем глупею: это нездорово, хоть я и поэт».

Стихи Вяземского откровенно бездарны. Но у того только что умер маленький сын. Пушкин хочет приободрить друга и пишет о его стихах, зная насколько для него важно мнение из уст признанного поэта. Но врать Пушкину неудобно, он лукавит, смешивает упрёк и комплимент, конфузится и дополняет всё уже явным и недвусмысленным комплиментом Вяземскому, одновременно немного кокетничая.

Это типичное поведение Пушкина-критика в частных беседах, продиктованное естественным складом характера – общительного, добродушного и несколько легкомысленного.

Зачем к этому было добавлять безумную бухгалтерию мщения? И какова была цель этой безумной бухгалтерии? Чтобы Пушкина все боялись? Вероятно, так должен себя вести тиран, рвущийся к власти, или церковный чиновник, продвигающийся по иезуитской иерархии. Но зачем это поэту?

Александр Сергеевич безукоризненно правильно выстроил отношения с царём и Бенкендорфом, но сам себе положил вести общение с ними в совершенно невыносимом тоне. Тон переписки с Бенкендорфом (и с царём, секретарём которого в данном случае он был) такой:

«Милостивый государь Александр Христофорович. Позвольте мне принести Вашему превосходительству чувствительную мою благодарность за письмо, которое удостоился я получить. Снисходительное одобрение государя императора есть лестнейшая для меня награда, и почитаю за счастие обязанность мою следовать высочайшему его соизволению. С чувством глубочайшего почитания и сердечной преданности, честь имею быть милостивый государь, Вашего превосходительства покорнейший слуга…»

Добрый робот Бенкендорф только покрякивал от такой «вежливости». Преувеличенная официальность и преувеличенная любезность - это ведь тоже оскорбление.

Пушкин не понимал, что делает. Содержательно его переписка с Бенкендорфом состояла из постоянной лжи, многочисленных просьб, как правило, материального свойства, и, увы, доносов на своих недоброжелателей.

В сочетании с демонстративным канцеляритом это составляло отвратительный коктейль. Неудивительно, что Бенкендорф считал Пушкина плохим человеком. Если прочитать сохранившуюся переписку с Бенкендорфом, Пушкин плохой человек и есть – создаётся именно такое впечатление.

Вместо того, чтобы кривляться на государственном воляпюке, Пушкину стоило бы вести себя как подобает литератору – то есть выступать в виде человека умного, увлечённого своим делом, но несколько наивного, просящего совета и дающего советы (пускай, нелепые и нарушающие субординацию, но от чистого сердца). То есть с Бенкендорфом надо было стремиться установить ЛИЧНЫЕ отношения. Как он изначально и относился к Пушкину – не как к чиновнику своего ведомства, а как к известному поэту и человеку, о котором знает и помнит Царь.

Всё это Пушкин, конечно, понимал, но действовал перпендикулярно. Потому что была у него ТОСКА СМЕРТНАЯ: «Папаша, мне скушно! Мне скушно, папаша!» Чёртик был в том, что ни Бенкендорфа, ни Николая (что уже гораздо хуже), ни наступившую эпоху (а это уже непоправимо) Пушкин НЕ ЛЮБИЛ.

Фрагмент картины Чернышёва с Пушкиным. Это единственный прижизненный портрет поэта в группе, что важно для точной передачи внешнего облика. Но картина также точно передает ранг Пушкина в восприятии современников. Он оттеснён фигурой Крылова на второй план и стоит немного позади от Жуковского, в целом ничем не выделяясь из общей группы литераторов.

Он понимал, кто такой Николай и что было надо Николаю. Более того, он был согласен и с необходимостью подобного монарха для России, и с резонностью ожиданий Николая от Пушкина. Беда в том, что сам он был до мозга костей человеком александровской эпохи, с её бутафорскими «чему-нибудь» и «как-нибудь», но также широкими жестами, вольными хлебами и обознатушками.

При Александре Пушкин не служил ни одной минуты. Он числился по архиву министерства иностранных дел, то есть сидел на синекуре для аристократической молодёжи, не желающей идти в армию или служить чиновниками. Вся служба заключалась в том, что ему присуждали очередной чин за выслугу лет и платили 750 рублей в год – хорошая сумма для карманных расходов дворянского недоросля.

Эта синекура была сохранена и в ссылке. Когда Воронцов, рассерженный ухаживаниями Пушкина за своей женой, попробовал услать поэта с глаз долой с чиновничьим поручением, Александр заявил, что я тебе не нанимался, а жалование - это не оплата его работы, а компенсация (недостаточная) тех потерь, которые он вынужден нести как литератор по милости властей (хотя печататься Пушкину никто не запрещал). Одновременно он требовал денег с отца, аргументируя следующим образом:

«Я без денег жить не могу. Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре; ремеслу же столярному я не обучался; в учителя не могу идти. Всё и все меня обманывают, – на кого же, кажется, надеяться, если не на ближних и родных?»

Он понял смену времени в середине 20-х и стал говорить о литературном труде, службе и т.д., но всё это было достаточно сомнительно вообще для поэта, и совершенно противопоказано «александровцу» Пушкину лично. В эпоху Александра Пушкин-поэт процветал даже в псковской глуши, в эпоху Николая он кис и куксился даже на балах в царских дворцах.

Марсово поле – место славы русского народа, сразу после февральского переворота 1917 года было специально изгажено. Его изрыли канавами и наставили столбов, устроив захоронение неопознанных трупов из городского морга, изображённых «жертвами революции» (бескровной же?). «Чтобы русские никогда больше не проводили здесь безобразных парадов своей нелепой и отвратительной армии» (которая в этот же период была отменена приказом № 1 - первым и последним).

«Чтобы больше никогда» - это и есть название «комплекса», до сих пор украшающего собой центр Петербурга. Поскольку «деятели» русский язык знали плохо, на монументах, установленных на Марсовом поле, написана какая-то абракадабра. Шпионы писали «со словарём». Получилось ещё и кладбище русского языка.

В истории отечественной драматургии считается, что у пьесы Пушкина «Борис Годунов» несчастливая судьба. Все её постановки были неудачными. Хотя ставились самыми разными режиссёрами на протяжении полутора столетий, и некоторые из этих режиссёров тужились, как чертёнок в «Сказке о попе и его работнике Балде». Ларчик, однако, открывается просто. Эта пьеса плохая. Там есть несколько хороших фрагментов, к тому же усиленных мастерством таких гениальных чтецов, как Яхонтов, но в целом пьеса ни богу свечка, ни чёрту кочерга. Пушкин её писал, чтобы показать свою благонамеренность и добиться прекращения ссылки. Это ему удалось: отрывки были прочитаны Николаю I лично при аудиенции в Москве, и, посоветовавшись с экспертами (экспертом был Булгарин), царь выразил своё высочайшее одобрение.

На фоне общего фурора, вызванного возвращением Пушкина из ссылки, частная неудача не была замечена. Но очень скоро общество к Пушкину охладело. 26-летний поэт (довольно солидный возраст в ту эпоху) уже не был кумиром молодёжи, а сближение с властями (к тому же на фоне опалы декабристов) разрушило имидж бесстрашного хулигана и вольнодумца.

В 1828 году поэт пишет поэму «Полтава». Литературное значение этого произведения спорно. Некоторые фрагменты гениальны, сюжет, выбранный автором (предательство Мазепы), верно угадан (полемика с одноименной поэмой Байрона и последовавшей в Европе «мазепоманией», а главное – с Рылеевым, вслед за Байроном изобразившим Мазепу в «Войнаровском» романтическим героем). Но композиция поэмы слаба. Её кульминацией является превосходно написанная сцена полтавского боя, однако это вставка. Реальной кульминации и развязки нет.

Это общий недостаток крупных произведений Пушкина – кульминация пропускается, развязка стёрта. «Кавказский пленник» заканчивается тем, что девушка-горянка кончает с собой, но главный герой видит только круги на воде. Это постоянный мотив Пушкина. О причинах подобных «кругов на воде» следует поговорить отдельно. В данном случае важно, что «Полтава» была встречена публикой холодно, причём более холодно, чем она того заслуживала. В конце концов, Пушкин был признанным мастером, а одна сцена полтавского боя искупала всё. О глубинных причинах подобного отношения литературной критики я тоже скажу позже.

XII

Пытаясь поправить свои финансовые дела в условиях снижающейся популярности, Пушкин решает заняться изданием периодики. Сначала (совместно с Дельвигом) «Литературной газеты», а затем журнала «Современник». Это было грубой ошибкой.

Пушкин был плохим редактором и издателем. В финансовых делах он не разбирался. Точнее, он очень хорошо продавал свои рукописи, буквально вымогая богатые гонорары, но не мог совершить правильную калькуляцию издания, рассчитать тираж и цену. Он не умел эксплуатировать чужой труд, поэтому большое число проходных статей писал сам. Журнальный бизнес - это работа для стайера, Пушкин же был типичным спринтером с «болдинской осенью». Будучи человеком обязательным, он тянул и тянул лямку, но с каждым годом накапливались усталость и депрессия.

Ещё менее Пушкин подходил для литературных скандалов. Он придавал слишком большое значение литературным дрязгам, не понимая их коммерческого смысла (пиар для поднятия тиража) и переходя на личности.

То, что было легко и просто для стоящего над литературной схваткой молодого аристократа, превращалось в изматывающую борьбу лысеющего литератора с газетными прощелыгами, которые над ним откровенно потешались.

Пушкин хорохорился и пужал:

«Враги мои, покамест я ни слова...

И, кажется, мой быстрый гнев угас;

Но из виду не выпускаю вас

И выберу когда-нибудь любого:

Не избежит пронзительных когтей,

Как налечу нежданный, беспощадный.

Так в облаках кружится ястреб жадный

И сторожит индеек и гусей».

Ошибочность этой эпиграммы раскрывается в соседстве с эпиграммой другой:

«Поверь: когда слепней и комаров

Вокруг тебя летает рой журнальный,

Не рассуждай, не трать учтивых слов,

Не возражай на писк и шум нахальный:

Ни логикой, ни вкусом, милый друг,

Никак нельзя смирить их род упрямый.

Сердиться грех - но замахнись и вдруг

Прихлопни их проворной эпиграммой».

В результате бедный поэт бегал по скотному двору отечественной журналистики в образе разгневанного индюка и лупил направо-налево скрученной в трубку газетой. Если газета не помогала, бил палкой.

У Пушкина были нормальные отношения с Булгариным, который перед ним заискивал как перед знаменитым поэтом. Но Булгарин стал критиковать его журнальную деятельность, опасаясь конкуренции. Пушкин перешёл на личности и выдал свою самую знаменитую (но не самую умную) эпиграмму:

«Не то беда, что ты поляк:

Костюшко лях, Мицкевич лях!

Пожалуй, будь себе татарин,

И тут не вижу я стыда;

Будь жид - и это не беда;

Беда, что ты Видок Фиглярин».

Булгарину этого и надобно было. В очередном номере своей «Северной пчелы» он поместил заметку:

«Лордство Байрона и аристократические его выходки при образе мыслей Бог знает каком, свели с ума множество поэтов и стихотворцев в разных странах, и все они заговорили о пятисотлетнем дворянстве. Какой-то поэт в Испанской Америке, также подражатель Байрона, происходя от мулата или, не помню, от мулатки, стал доказывать, что один из его предков был негритянский принц. В ратуше города доискались, что в старину был процесс между шкипером и его помощником за этого негра, которого каждый из них хотел присвоить, и что шкипер доказывал, что купил негра за бутылку рома. Думали ли тогда, что в родстве к этому негру признается стихотворец».

Пушкин разъярился и бросился писать «опровержение»:

«В одной газете (почти официальной) сказано было, что прадед мой Абрам Петрович Ганнибал, крестник и воспитанник Петра Великого, наперсник его (как видно из собственноручного письма Екатерины II), отец Ганнибала покорившего Наварин (см. памятник, воздвигнутый в Царском Селе гр. Ф. Г. Орлову), генерал-аншеф и проч. – был куплен шкипером за бутылку рому. Прадед мой, если был куплен, то, вероятно, дешево, но достался он шкиперу, коего имя всякий русский произносит с уважением и не всуе. Простительно выходцу не любить ни русских, ни России, ни истории её, ни славы её. Но не похвально ему за русскую ласку марать грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцев».

Потом, сообразив, что заметка в «Северной пчеле» анонимная, написал длиннющее стихотворение в стиле Беранже, где мёл всех подряд, а в конце каждой строфы приговаривал: «Я просто русский мещанин»; «Я, братцы, мелкий мещанин»; «Я, слава богу, мещанин». Стихотворение заканчивалось так:

«Решил Фиглярин вдохновенный:

Я во дворянстве мещанин.

Что ж он в семье своей почтенной?

Он?.. он в Мещанской дворянин».

На Мещанской улице в Петербурге располагались публичные дома. Эти строчки во множестве изданий сочинений Пушкина сопровождаются одним и тем же примечанием (именно с таким порядком слов): «Булгарин был женат на девице из публичного дома, племяннице содержательницы этого дома».

Пушкину очень нравилось написанное им стихотворение. Он читал его в гостях у Вяземского, катаясь по паркету, как на коньках: «Я просто русский мещанин»; «я, братцы, мелкий мещанин».

Как это выглядело со стороны, чудак не понимал. Пушкин действительно был из родовитого старого дворянства и принадлежал к нему по всем феодальным правилам того времени – и со стороны отца, и со стороны матери (которая, между прочим, тоже была наполовину Пушкина – из-за троюродного родства с мужем). Но он вбил себе в голову, что относится к какому-то старорусскому «600-летнему» дворянству, будто бы оттёртому от денег и власти некими выскочками, которые понаехали в Петербург в 18 веке. Эти выскочки – парвеню и интернациональный сброд, о чём он с примерами рассуждает в своем стихотворении,… тут же доказывая, что карнавальный Абрам Ганнибал - это совсем другая статья. Неудивительно, что прочитавший стихотворение Николай I посмеялся удачным частностям, но оценив общий ход мысли, попросил Бенкендорфа передать поэту высочайшее мнение:

«В стихах много остроумия, но более всего желчи. Для чести его пера и особенно ЕГО УМА будет лучше, если он не станет распространять их».

Тролля Булгарина всё это только забавляло, да и для бизнеса было полезно. А у Пушкина - отнимало душевные силы и время.

XIII (Отступление о Булгарине)

Последнее время в РФ идёт явное обеление светлого образа Фаддея Булгарина. В связи с этим немного остановлюсь на его подлинной биографии.

По своему происхождению это польский татарин (его полная фамилия – Булгар-Скандербек). Отец Булгарина во время восстания Костюшко убил из-за угла русского генерала. После того, как Польша перестала существовать, маленький Фаддей с матерью переехал в Петербург, где поступил в военное училище. После его окончания получил чин русского офицера и принимал участие в войнах против Франции и Швеции. После учреждения Наполеоном вассального «Великого герцогства Варшавского» оставил русскую службу и перешёл офицером в польскую армию.

Молодой Булгарин.

Его многолетный соратник по литературным предприятиям Николай Греч (тем не менее, рассорившийся с ним в конце жизни из-за имущественных споров) так объясняет этот поступок:

«Он был русским подданным и дворянином, воспитан в казённом заведении на счёт правительства, носил гвардейский мундир и перешел под знамена неприятельские. С другой стороны, он был поляк, и в этом заключается все его оправдание. У поляков своя логика, своя математика, составленная из слияния правил иезуитских с понятиями жидовскими. Наносить всевозможный вред своему врагу, нападать на него всеми средствами, пользоваться всеми возможными случайностями, чтоб надоесть ему, оскорблять его правдой и неправдой и утешаться мыслью, что цель оправдывает средства. Ложь, обман, лесть, коварство, измена - все эти гнусные средства считаются у них добродетелями, когда только ведут к предположенной цели. Станем ли обвинять легавую собаку, что она, по внушению своей натуры, гоняется за дичью, а кошку, что она ловит мышей? Булгарин оправдывается тем, что он передался французам в то время (1810), когда… Франция была с Россией в дружбе и в союзе; но что мешало ему, при начале войны 1812 года, если не перейти обратно в русскую службу, то удалиться куда-нибудь и остаться нейтральным? Это советовал ему не только закон чести, но и голос благоразумия. От этой измены покрыл он себя бесславием и не мог добиться уважения ни у какой партии».

Читая эту характеристику, следует учитывать, что Греч был немцем, а немцы поляков ненавидят люто и страшно. С другой стороны, не помешало же это обстоятельство многолетнему сотрудничеству с Булгариным, так что, вероятно, в словах Николая Ивановича есть своя правда.

В составе наполеоновской армии Фаддей Булгарин воевал в Испании, в России и в Германии, где был пленён пруссаками и направлен в Россию. После окончания войны всех пленных поляков амнистировали, и Булгарин приехал в Варшаву. Здесь он явился ко двору цесаревича Константина, который хорошо знал его по службе в русской армии. Греч так описывает эту встречу:

«Константин Павлович принял его ласково и, указав на прежних товарищей его, Жандра, Альбрехта и пр., в звездах и лентах, сказал:

- И ты был бы теперь генералом, если б остался у меня. Булгарин отвечал:

- Ваше высочество! Я служил моему отечеству.

- Хорошо, хорошо! - возразил великий князь. - Теперь послужи мне!

Он предложил воротившемуся патриоту любое комендантское место в Царстве Польском, но Булгарин отказался, объявив, что должен ехать к матери и привести в порядок расстроенное своё имение. Он действительно любил и уважал свою мать, и когда, бывало, хотел подкрепить какую-нибудь колоссальную ложь, то клялся при её жизни сединами матери, а по смерти её тенью. Он свиделся с нею, но имения не нашёл, потому, вероятно, что его и не бывало».

Но зачем же Булгарину было ехать в несуществующее имение и отказываться от очень лестного предложения вице-короля Польши и наследника престола Российской Империи?

Логичнее предположить, что Булгарин был принят на службу Константином, и именно в том качестве, в котором он потом трудился у Николая. Булгарин едет в Вильно, где участвует в работе местных масонских лож, подготавливающих передачу Литвы Царству Польскому, а затем в Петербург, где становится видным членом польской общины.

Во главе всех польских масонских лож тогда стоял Константин (разумеется, с полного ведома своего старшего брата). Булгарин принял участие в событиях 14 декабря 1825 года на его стороне. Он пошёл на Сенатскую площадь и намеревался печатать в типографии воззвания к населению, агитирующие за законного монарха. Перед арестом Рылеев передал ему свой архив, который он бережно сохранил. То, что Булгарина всё же не арестовали, объясняется джентльменским соглашением между Николаем и Константином: «поляков не брать» (при этом тех поляков, которые по тем или иным причинам всё же попадали под следствие, всеми силами обеляли и стремились как можно быстрее выпустить – так поступили с племянником Булгарина Демьяном Искрицким).

В этих условиях Булгарин начал своё сотрудничество с III отделением, то есть с тайной полицией Николая. Как к нему там отнеслись? Так и отнеслись – как к агенту аналогичной службы Константина, который стал также сотрудничать с николаевскими жандармами.

Если бы Булгарин был агентом Бенкендорфа, он бы первым делом передал ему архив Рылеева. Бенкендорф понимал, что Булгарин - поляк, что в этом качестве он не любит русских, и всегда будет действовать в интересах польской общины. Поэтому он старался оказывать полякам протекцию, постоянно испрашиваемую Булгариным, и достаточно скептически относился к его доносам на русских. Но с другой стороны, это-то и было хорошо – отсутствие прочных связей с русской средой исключало сговор и дезинформацию. Записки Булгарина являлись одним из основных негласных источников информации о столичных литераторах в 20-е годы 19 века.

Что произошло с Булгариным после польского восстания 1831 года и устранения Константина? То и произошло. Бенкендорф разорвал отношения с чужим агентом.

40-е годы. Булгарин заматерел. Купцы со всем уважением зазывают к себе знаменитого литератора.

Лично Булгарин был человеком недалёким и плохо образованным, но обладающим всеми навыками профессионального литератора, а также владеющим всеми приёмами коммерческой журналистики. Этот гандикап европейца он использовал до 40-х годов 19 века, то есть до эпохи, когда в русских столицах сложился самостоятельный рынок литературной периодики. В условиях реальной конкуренции Булгарин-литератор выглядел бледно и быстро сошёл на нет. В эпоху Пушкина это был законодатель литературных нравов и самый успешный писатель для публики (а не для писателей и будущего – как Пушкин).

В этом таится причина единодушной неприязни к Булгарину со стороны российских литераторов, тогда либо помещиков-дилетантов, либо затюканных семинаристов. Очень смешно читать литературные наброски Пушкина, где он наивно открывает для себя и для России азы троллинга и литературной полемики: надо или не надо отвечать критикам, что и как отвечать критикам, «у нас в России до сих пор почитают печатное слово истиной в последней инстанции», «у нас в России литературная полемика есть род школьного озорства», у нас в России то, у нас в России сё. Для Булгарина «у нас в Польше» было на 20-40 лет раньше.