Что достаточно знать о Маяковском - 3

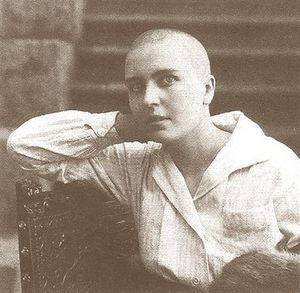

Владимир Маяковский. Скульптура Марии Денисовой. В 1915 году Маяковский описал отношения с Денисовой в поэме «Облако в штанах».

Что достаточно знать о Маяковском - 3

VI

В начале своих заметок я не случайно написал, что Маяковский принадлежал к расовому средиземноморскому типу. Если Италия была Горькому как корове седло (ему в самый раз была бы Финляндия, где он некоторое время и жил), то Маяковский для Италии был рождён.

Вернёмся к итальянскому футуризму. По понятным причинам изучение Маринетти крайне непопулярно в РФ. Биография Маринетти в российской Википедии занимает десять строчек. Эта непопулярность преследует цель: сделать её причины непонятными. Ввиду этого сделаю небольшое отступление.

Футуризм, в отличие от других течений подобного рода, с самого начала постулировал себя как культурную провокацию, причём не в смысле отвлечённом, а в самом что ни на есть буквальном. Маринетти придумал футуристический театр, в котором продавалось десять билетов на одно место, кресла зрителей мазались клеем, в воздухе распылялся молотый перец, в буфете продавался лимонад со слабительным, а вход в уборную блокировался.

Маринетти учил: «Искусство, по существу, не может быть ничем иным, кроме как насилием, жестокостью и несправедливостью». И к этому добавлял: «Лучше быть побитым, чем незамеченным».

В принципе в подобном эпатаже нет ничего страшного. Дело, однако, заключалось в том, что Маринетти считал, что футуризм - это не кружок, а государственная доктрина, и стремился сделать провокацию и эпатаж политической практикой – практикой не маргинальной группы, а господствующей партии.

Основа футуризма – экшен. «Пацан сказал, пацан сделал». Даже заведомо неосуществимый «проект» футуристического театра, написанный Маринетти в качестве филологической иллюстрации, был, тем не менее, осуществлён на практике. Правда, не самими итальянскими футуристами, а их румынскими последователями («дадаистами»), и в проигравшей Германии, которой подобное наказание было по чину (кёльнская выставка 1920 года).

В 1914 году Италия совершила гениальный манёвр, оставшись единственной великой державой Европы, не втянутой в мировую войну. Причём итальянцы при любом исходе военных действий выигрывали не только в смысле сохранения экономики и бережения сил, но и буквально. И страны германского блока, и Антанта обещали Италии за нейтралитет территориальные приращения.

В таких условиях втягивать Рим в военный конфликт могли только провокаторы. Что они и делали.

Маринетти пошёл добровольцем в итальянскую армию и, надев форму, начал агитировать за вступление Италии в войну. Он организовывал митинги, на которых демонстративно сжигал австрийский флаг, за что на время его посадили в тюрьму.

Другим провокатором (конечно, более серьёзным) явился Муссолини, главный редактор крупнейшей социалистической газеты «Аванти!». Надо сказать, что мудрая политика правительства привела к тому, что итальянские социал-демократы обеспечили себе моральную гегемонию в послевоенной Европе. Они единственные, кто не запятнал себя поддержкой военной мобилизации - потому что в Италии войны просто не было. Безупречным был и послужной список Муссолини – своё положение среди итальянских социалистов он занял, отказавшись поддержать итало-турецкую войну 1911-1912 гг.

«Как вдруг». Вдруг, с места в карьер пацифист Муссолини начал военную агитацию. Возмущённые социал-демократы сместили его со всех постов, но Муссолини это не остановило. Деньги на агитацию у него были, денег оказалось много. А вот логики не было никакой. Аргументация шла на таком уровне:

«Отказываться проводить различия между одной войной и другой войной, позволять себе выступать против всех войн вообще - это свидетельство глупости, граничащей с идиотизмом. Тут, как говорится, буква убивает разум. Победа Германии означала бы конец свободы в Европе. Необходимо, чтобы наша страна заняла позицию, выгодную Франции».

Почему же Италии надо напасть на Германию? Оказывается, потому что германские социал-демократы поддержали войну, и поэтому итальянским социалистам надо поддержать войну, чтобы их наказать за предательство.

К середине 1915 агитация Муссолини, Маринетти и тому подобной публики дала свои плоды. Италия вступила в войну, военные действия шли три года и принесли итальянскому народу неисчислимые бедствия. Но люди на себя внимание обратили. В точном соответствии с лозунгом Маринетти: «Побили, зато заметили».

Кстати, Маринетти родился в английском Египте, образование получил в Париже, половину своих произведений написал по-французски, а Лондон объявил столицей мирового футуризма. Хотя в Англии футуристов практически не было. Почему он это сделал - хороший вопрос для «британских учёных».

В самом начале фашистского движения Маринетти и Муссолини шли рука об руку. Собственно, фашизм и начинается с футуристской республики Фиуме, организованной Д'Аннуцио (чёрные рубашки, приветствие вытянутой рукой и т.д.). После прихода фашистов к власти, по понятным причинам в их отношениях наступает охлаждение, но, по сути, футуризм становится элементом государственной идеологии Италии.

В 1929 году Маринетти избирают итальянским академиком. Вскоре он поехал в Будапешт на академическую конференцию и выступил там с лекцией. А именно прочёл свою новую поэму «Обыденная жизнь одного фокстерьера». В процессе чтения академик скулил, лаял и даже кусался, а в момент апогея повествования подбежал к стене и по-собачьи задрал ногу.

Муссолини смотрел на подобные художества сквозь пальцы, потому что сам всю жизнь валял дурака и захватил власть в Риме на волне дешевого популизма.

Но для того, чтобы находиться у власти более двадцати лет, этого было мало. Муссолини был мастером политического эквилибра. Сначала он стал социал-демократом, потому что в его эпоху это был единственный путь для бедняка сделать политическую карьеру. Потом стал агентом французов и англичан, спровоцировав Италию на участие в мировой войне, обернувшейся для молодого государства демографической и экономической катастрофой. Потом возглавил протестное движение, этой катастрофой спровоцированное. А затем сконцентрировал власть, превратив Италию в латиноамериканскую диктатуру наподобие Аргентины. Но если в Аргентине перонизация привела к столетнему «это что за остановка - Бологое иль Поповка, а с перрона говорят: это город Ленинград», то Италия при Муссолини превратилась в современную индустриальную державу-новатора. В конце Муссолини погиб, но его последователи (включая близких родственников) остались частью политического истеблишмента, а Италия 1945 года сумела представить себя жертвой фашизма (то есть самой себя!).

Если гитлеровский нацизм был движением всегда серьёзным (что, разумеется, ни в коей мере не служит основанием его продуктивности), но итальянский фашизм с самого начала имел черты провокации и политического шутовства. (Хотя и не был ПОЛНОСТЬЮ провокационным движением, в отличие от созданного российскими «младотурками» черносотенства.)

В определённой степени шутовство фашизма сыграло ему хорошую службу. Если в Германии противников режима убивали, то в Италии им вставляли в горло воронку и вливали пол-литра касторки. Обделывавшиеся антифашисты не вызывали сочувствия, сама репрессалия выглядела хепенингом, а ответственность за неё проходила по шутовской графе «с дураков какой спрос». Как нетрудно догадаться, касторку Муссолини посоветовали футуристы.

А что было бы, если России удалось бы выскользнуть из петли февральской революции и осенью 1917 года войти в Вену и Берлин?

Вероятно, в 20-30 годы Россия была бы ослабленным вариантом фашистской Италии (с большей степенью монархизма и с вкраплениями этнических автономий). Собственно, фашизация (латиноамериканизация) и была единственно возможной формой такого выскальзывания.

Более того, она уже началась после 1905 года, когда режим Российской империи утратил ряд европейских черт в обмен на поддержку полуазиатского населения.

Перед незрелым российским обществом стоял ряд разнонаправленных задач, достичь которых без фундаментальной деформации всего государственного механизма можно было только путём абсолютной эклектики. Эклектики, плюющей на противоречия и возведенной в принцип.

Кто был бы государствообразущим художником такого общества? ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ.

Потому что это певец безыдейного инструментализма. Российский футуризм, в отличие от итальянского, был страшно далёк от каких-либо провокаций и вообще сложных ходов («сложных» в смысле не «раз», а «раз-два»). Его основа - решение несложных материально-бытовых проблем в порядке живой очереди путём выполнения того или иного социального заказа. Тоже несложного – на уровне лубка. Только и всего. Если итальянские футуристы все переломались на фронте, то российские футуристы первым делом наоформляли себе медицинских справок и наустраивались тружениками тыла. «Дурных нэма».

Но Россия - не Италия, синтеза не получилось. Произошла сепарация культуры на левую и правую, на культуру колониальную и культуру метрополии. Затем между ними возник смертельный конфликт. С единственно возможным исходом, потому что антиколониальные революции развиваются по одному и тому же сценарию и имеют один и тот же итог. Всегда. Веер возможностей только в степенях достигнутого зверства и одичания. Здесь России сильно не повезло. 1917-1921 ладно, но 28-го вполне можно было избежать, 37-го и 41-го – тоже.

Итальянское отрицание культуры всё равно было её элементом. Отрицание культуры в России поставило отрицателей за её рамки, у «инструменталистов» затряслись руки и начались эмоции. Нехорошие эмоции. Вместо «хи-хи, ха-ха» возникло лобовое столкновение между цивилизацией и варварством, а футуристическое «текнолоджи» сменилось «идейной сознательностью», то есть именно тем, на что Маяковскому было глубоко наплевать.

Маяковский - это «мы Достоевские, нам лишь бы деньги». Но после 17-го что-то пошло не так:

«Хорошо у нас в Стране Советов:

можно жить, работать можно дружно…

Только вот поэтов, к сожаленью, нету.

Впрочем, может, это и не нужно».

VII

Войну 1914 года Маяковский встретил с воодушевлением и сразу стал писать патриотические статейки (очень слабые) и антигерманские лубки (окна РОСТа № 1).

Также поступил Маринетти. Но у Маринетти это было провокацией, а у Маяковского нет. Россия начала Великую Отечественную войну. Войны этой она не хотела, её спровоцировали другие государства. Однако, геополитическая ситуация для России была очень выгодной. Блок Антанты был явно сильнее, и Россия, в отличие от других стран, была сельскохозяйственной автаркией. Это позволяло выиграть войну без критического напряжения сил и в любом случае.

Объективно, позиция Маяковского была здоровой реакцией на события и приносила государственную пользу.

Именно поэтому она вызвала (и вызывает до сих пор) приступы иррациональной ненависти со стороны мириад советских литературоведов.

Как следствие, этот период биографии Владимира Владимировича плохо изучен. Например, до сих пор нет полной коллекции его лубков, хотя это сделать весьма просто, и они представляют гораздо больший интерес, чем РОСТовская мазня (хотя бы потому, что Маяковский работал вместе с Казимиром Малевичем).

Накал ненависти к «неправильному поведению» Маковского хорошо передают статьи Ходасевича:

«"Маяковский - поэт рабочего класса". Вздор. Был и остался поэтом подонков, бездельников, босяков просто и "босяков духовных". Был таким перед войной, когда восхищал и "пужал" подонки интеллигенции и буржуазии, выкрикивая брань и похабщину с эстрады Политехнического музея. И когда, в начале войны, сочинял подписи к немцеедским лубкам, вроде знаменитого:

С криком: "Дейчланд юбер аллес!" - Немцы с поля убирались.

И когда, бия себя в грудь, патриотически ораторствовал у памятника Скобелеву, перед генерал-губернаторским домом, там, где теперь памятник Октябрю и московский совдеп! И когда читал кровожадные стихи:

О панталоны венских кокоток

Вытрем наши штыки! -

эту позорную нечаянную пародию на Лермонтова:

Не смеют, что ли, командиры

Чужие изорвать мундиры

О русские штыки?

И певцом погромщиков был он, когда водил орду хулиганов героическим приступом брать немецкие магазины. И остался им, когда, после Октября, писал знаменитый марш: "Левой, левой!" (музыка А. Лурье).

Пафос погрома и мордобоя - вот истинный пафос Маяковского. А на что обрушивается погром, ему было и есть всё равно: венская ли кокотка, витрина ли немецкого магазина в Москве, схваченный ли за горло буржуй - только бы тот, кого надо громить».

Ходасевич - азиат. Отличие азиата от европейца в том, что у него отсутствует эмпатия и он не в состоянии реконструировать интересы другой стороны – хотя бы частично.

Для таких, как Ходасевич, поражение России в войне было Праздником, о котором они мечтали долгие годы. Часто - всю жизнь. Иногда даже поколениями. Пуркуа па. Но то, что для самих русских это величайшее горе, в голове ходасевичей не укладывается и не уложится никогда. Азия. В Европе не учитывать точку зрения другой стороны неприлично со времен Вольтера. Если европеец будет описывать пакистано-индийскую войну, он, при самых искренних симпатиях, и даже грубой тенденциозности, всё же оставит 20-30% своего сердца другой стороне. Для самих пакистанцев или индусов это будет восприниматься как проявление глупости и примитивная ошибка. Которую они сразу же постараются исправить.

Статья Ходасевича называлась «Декольтированная лошадь», лошадью, по мысли автора, был Маяковский:

«Представьте себе лошадь, изображающую старую англичанку. В дамской шляпке, с цветами и перьями, в розовом платье, с короткими рукавами и с розовым рюшем вокруг гигантского вороного декольтэ, она ходит на задних ногах, нелепо вытягивая бесконечную шею и скаля желтые зубы.

Такую лошадь я видел в цирке осенью 1912 года. Вероятно, я вскоре забыл бы её, если бы несколько дней спустя, придя в Общество свободной эстетики, не увидел там огромного юношу с лошадиными челюстями, в чёрной рубахе, расстёгнутой чуть ли не до пояса и обнажавшей гигантское лошадиное декольтэ».

Далее Ходасевич, писал, что век лошади недолог, 15 лет прошло, и Маяковский скоро сдохнет.

Ходасевич, - в общем, неплохой поэт второго ряда и, конечно, проницательный критик, - написал эту статью в 1927 году. В 1930 году он имел жестокость переделать её в некролог, причём специально подчеркнул свой ум и дальновидность.

При этом Владислав Фелицианович как-то упустил из виду, что «декольтированная лошадь» однажды написала «Хорошее отношение к лошадям», где есть строки: «все мы немножко лошади», мгновенно превращающие огненную мысль критика в «Слющай, какой я лощать! Сам ты лощать, ищак парыщивый!»

А критик был, повторяю, неплохой. Но шовинизм ещё никого не доводил до добра.

Главой ходасевичей был Максим Горький. Его биография до сих пор не написана, и написана не будет до тех пор, пока его не перестанут воспринимать как писателя. Рихард Зорге написал большое количество статей и книг, но это не делает его ни учёным, ни журналистом.

В 1915 году Горький стал издавать в Петербурге журнал капитулянтов и предателей «Летопись». Журнал во время войны вёл оголтелую прогерманскую пропаганду:

- Всё пропало; бездарное командование; спасайтесь от призыва в армию, вас могут убить; доблестные германские войска громят российскую кувырк-армию в пух и прах; надо открыть фронт; раненым солдатам больно; сопротивление передовой немецкой цивилизации есть акт вандализма; в стране голод; скоро в Петроград придут НАШИ.

Это всё писалось почти открытым текстом. Горький сформировал литературный ШТАБ капитулянтов, после февраля 1917 они развернули уже общероссийскую кампанию пораженчества и довели Россию до Брестского мира. На пустом месте.

Охранка до поры до времени не арестовывала шпионское гнездо – так было удобнее вести наблюдение за вражеской агентурой. Горький страшно боялся ареста, по его предположениям (совсем не беспочвенным) кубло собирались взять в начале 1917 года.

Действовал Горький достаточно профессионально. Например, он создал вокруг «Летописи» систему медицинских и тыловых протекций, позволяющих отмазывать нужных людей от призыва в армию.

Именно на эту удочку и попался Маяковский. Сначала Горький установил с ним личный контакт и публично похвалил молодого поэта (которого с самого начала ненавидел). Затем дождался, когда Маяковского призовут в армию. Это произошло осенью 1915 года. Тогда по своим каналам устроил молодого человека на блатную должность в тыл. Писать после этого патриотические лубки стало неудобно.

Как пишет белобилетник Ходасевич:

«В квартире Горького Маяковский бился в истерике и умолял спасти его: дошла очередь до ратников второго ополчения. Его пристроили чертёжником в какую-то инженерную часть».

А что было бы, если бы Маяковский в военной форме и на совершенно законных основаниях рисовал патриотические окна РОСТа против немцев, получая за это премии и ордена? Как военный журналист. При этом не теряя лица и сохраняя самоуважение. Имея офицерский чин. Чтобы ни одна дрянь даже заикнуться не могла. БРОНЯ.

Вот самый ужас где. Вот где предательство-то. Когда обкрадывают вора, он начинает плакать как ребёнок. Может и инфаркт приключиться – «наплевали в душу», «оскорбили человеческое достоинство». Распалась связь времен. НЕМЫСЛИМОЕ глумление.

Ведь в воровских естественных условиях русский должен быть деморализован и испытывать чувство вины. Чтобы не он кого-то пристраивал, а чтобы его пристраивали.

VIII

Маяковский – гениальный поэт. Это очень просто доказать. На полке стоит книга, вы её открываете и читаете:

Воздух в воздух,

будто камень в камень,

недоступная для тленов и крошений,

рассиявшись,

высится веками

мастерская человечьих воскрешений.

Вот он,

большелобый

тихий химик,

перед опытом наморщил лоб.

Книга -

«Вся земля»,-

выискивает имя.

Век двадцатый.

Воскресить кого б?

- Маяковский вот…

Поищем ярче лица -

недостаточно поэт красив.-

Крикну я

вот с этой,

с нынешней страницы:

- Не листай страницы!

Воскреси!

Сердце мне вложи!

Кровищу -

до последних жил.

В череп мысль вдолби!

Я своё, земное, не дожил,

на земле

своё не долюбил.

Был я сажень ростом.

А на что мне сажень?

Для таких работ годна и тля.

Перышком скрипел я, в комнатёнку всажен,

вплющился очками в комнатный футляр.

Что хотите, буду делать даром -

чистить,

мыть,

стеречь,

мотаться,

месть.

Я могу служить у вас

хотя б швейцаром.

Швейцары у вас есть?

Был я весел -

толк веселым есть ли,

если горе наше непролазно?

Нынче

обнажают зубы если,

только, чтоб хватить,

чтоб лязгнуть.

Мало ль что бывает -

тяжесть

или горе…

Позовите!

Пригодится шутка дурья.

Я шарадами гипербол,

аллегорий

буду развлекать,

стихами балагуря.

Я любил…

Не стоит в старом рыться.

Больно?

Пусть…

Живёшь и болью дорожась.

Я зверье еще люблю -

у вас

зверинцы

есть?

Пустите к зверю в сторожа.

Я люблю зверьё.

Увидишь собачонку -

тут у булочной одна -

сплошная плешь,-

из себя

и то готов достать печёнку.

Мне не жалко, дорогая,

ешь!

Может,

может быть,

когда-нибудь

дорожкой зоологических аллей

и она -

она зверей любила -

тоже ступит в сад,

улыбаясь,

вот такая,

как на карточке в столе.

Она красивая -

её, наверно, воскресят.

Это лазер шарящего в темноте огромного мозга, вдруг устанавливающего контакт с мозгом читателя и за несколько минут передающего ему концентрированную мощь мыслей, чувств, воли, желания жить, иронии, смеха, жалости, безысходности и надежды. Но наш мозг, такой же одинокий и конечный, понимает, что автора нет и воскресить его нельзя, и речь уже не о бедном авторе, а о бедном читателе: о нашей любви, нашей иронии, нашей наивности, нашей смертности. И нашей благодарности погаснувшему разуму, оставившему нам частицу своего «я».

Тема оживления в будущем сквозная в творчестве Маяковского. Но это не столько будущее, сколько альтернативная вселенная: результат глубокой убеждённости в том, что человек живёт не свою жизнь, и что где-то там (в будущем?) есть жизнь иная - настоящая.

И эта жизнь не инопланетная, не эмигрантская, а своя, русская. Где можно и почудить, и похулиганить, да хоть и сойти с ума. Но на своей почве.

– На какой почве принц Гамлет сошёл с ума?

– На своей, на датской.